Wir haben unseren Stamm nach Fredy Hirsch benannt. Fredy Hirsch war ein jüdischer Pfadfinder. Als Jude und Homosexueller wurde er während des Holocausts verfolgt, und im KZ Auschwitz-Birkenau ermordet. Er setzte sich sein gesamtes Leben für Kinder und Jugendliche ein und schaffte es deren Lebensbedingungen selbst im KZ zu verbessern.

Er war Hoffnungsträger und Lebensretter für hunderte Kinder während des Nationalsozialismus und bleibt uns ein Vorbildung und eine Erinnerung an die Menschlichkeit bis heute.

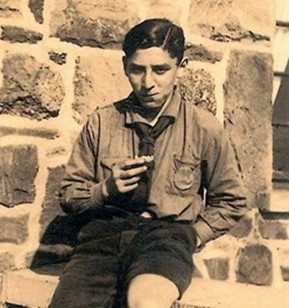

Fredy Hirschs Kindheit

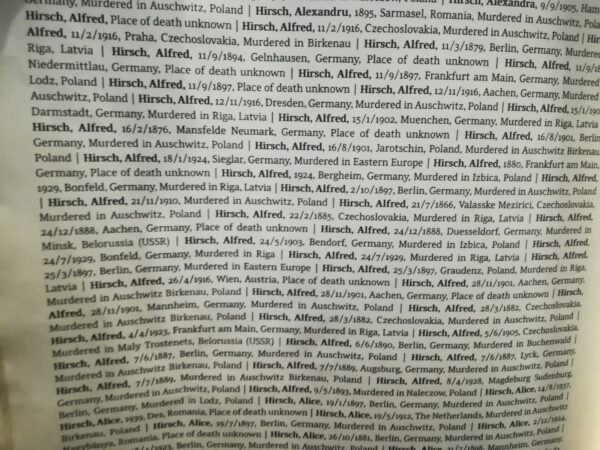

Alfred (genannt Fredy) Hirsch wurde am 11. Februar 1916 als Sohn jüdischer Eltern in Aachen geboren. Fredy besuchte die Hindenburgschule (heute Couven-Gymnasium); er war aber kein wirklich guter Schüler.

Schon in Aachen war Fredy Hirsch in der jüdischen Pfadfinderbewegung aktiv gewesen, die unter anderem auch zionistische Ziele (das bedeutet: sie strebte einen jüdischen Staat an) verfolgte. In Düsseldorf wurde er 1933 Leiter des Jüdischen Pfadfinderbundes. Wichtig war ihm außerdem sein sportliches Engagement und sein Glaube.

Exil in Tschechien

1934 ging er nach Tschechien, da nach der nationalsozialistischen Machtergreifung das Leben in Deutschland als Jude und Homosexueller immer schwieriger wurde.

Dort schloss er sich der Makkabi Hatzair an, einer jüdischen Jugendbewegung, die unter anderem versuchte, jüdischen Kindern und Jugendlichen die Ausreise nach Palästina zu ermöglichen. Mit dem deutschen Einmarsch 1938 wurden auch Jüd*innen in Tschechien immer mehr diskriminiert und aus dem öffentlichen Leben, wie zum Beispiel Sportvereinen, ausgeschlossen.

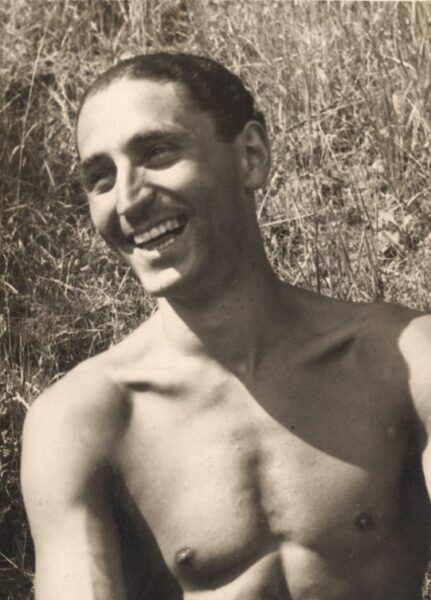

Deshalb gründete Fredy Hirsch den Spielplatz Hagibor. Dort organisierte er Sportaktivitäten, Spiele und Wettbewerbe. Er förderte den Kollektivgeist der Kinder, motivierte sie zur freiwilligen Disziplin. Zeitzeugen schildern seine Charakterstärke, Schönheit und Beliebtheit trotz seiner schlechten Tschechisch-Kenntnisse.

Hagibor wurde zu einer Metapher für Hoffnung und Zuversicht: „Inmitten des Hasses, der Verbote, der Verfolgung und der Angst war er eine Insel, auf der das Wort ‚Zukunft‘ mit Leben gefüllt wurde.“

Deportation ins KZ Theresienstadt

Im Dezember 1941 ins KZ Theresienstadt deportiert. Dort musste er am „Aufbaukommando“ mitwirken, also die Organisation und Struktur des Ghettos mit aufbauen. Es gab eine jüdische Selbstverwaltung, die streng kontrolliert wurde. Die KZ-Leitung nutzte also die bestehende jüdische Organisation für ihre Zwecke. Fredy Hirsch und andere versuchten ihren geringen Einfluss dennoch bestmöglich zu nutzen. Es herrschten schreckliche Bedingungen: Menschen auf engstem Raum, Kinder wurden von ihren Eltern getrennt und selbst die Grundbedürfnisse wurden nicht erfüllt.

Fredy Hirsch war vielen Kindern schon aus Prag bekannt. Er organisierte besseres Essen für sie und trieb sie zu Sauberkeit, Ordnung und Disziplin an. Er hoffte, sie vor einer tödlichen Deportation nach Auschwitz bewahren zu können, solange sie halbwegs gesund und fit bleiben würden. Durch immer neues Verhandeln mit der KZ-Leitung konnte er einige Verbesserungen erreichen wie zum Beispiel eine Art Sportplatz, wo er Spiele und Wettkämpfe organisierte.

Deportation ins KZ Ausschwitz-Birkenau

Als im Sommer 1943 rund 1.200 traumatisierte Kinder aus Białystok ankamen, konnte Fredy Hirsch nicht akzeptieren, dass niemand zu ihnen durfte. Er versuchte, zu den Kindern zu gelangen und wurde erwischt. Zur Strafe wurde er in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau (Auschwitz II) deportiert. In den Transporten waren auch 274 Kinder unter 15 Jahren.

Der Transport um Fredy Hirsch hatte Glück und bis heute ist noch nicht geklärt, warum. Sicher ist, dass es nicht aus humanitären Gründen passierte. Bei Ankunft kamen sie nicht in die Selektion, was für die Kinder den sicheren Tod bedeutet hätte. Stattdessen wurde Fredy Hirsch beauftragt, ein Familienlager zu errichten. Wahrscheinlich sollte dieses Propagandazwecken dienen. Falls das Rote Kreuz vorbeischauen sollte, würde man ihnen das Familienlager präsentieren können.

Fredy nutzte dies zum Wohl der Kinder, er setzte einen eigenen Kinderblock durch und handelte für diesen viele Vorteile aus. Es konnte sogar Unterricht und kulturelle Veranstaltungen organisieren, gegenüber der SS verhielt sich Fredy Hirsch als Verhandlungspartner auf Augenhöhe. Er hielt die Kinder zu Disziplin und Hygiene an (was sie ihm teilweise auch übel nahmen, zum Beispiel, wenn er sie im Winter anhielt sich mit Schnee abzureiben, weil es kein Wasser zum Waschen gab), um ein Mindestmaß an Normalität zu wahren und die Kinder eventuell vor der Ermordung retten zu können.

Für die Kinder galt Fredy Hirsch als Hoffnungsträger und der Kinderblock (Block 31) in Auschwitz-Birkenau als „der einzige Ort, wo ein bisschen Menschlichkeit gewahrt wurde“ und als „Oase in der Wüste“. Immer wieder musste Fredy Hirsch jedoch auch erkennen, dass er die Kinder nicht retten konnte. Zum Beispiel, wenn der KZ-Arzt Mengele Zwillinge für seine Menschenversuche benutzte.

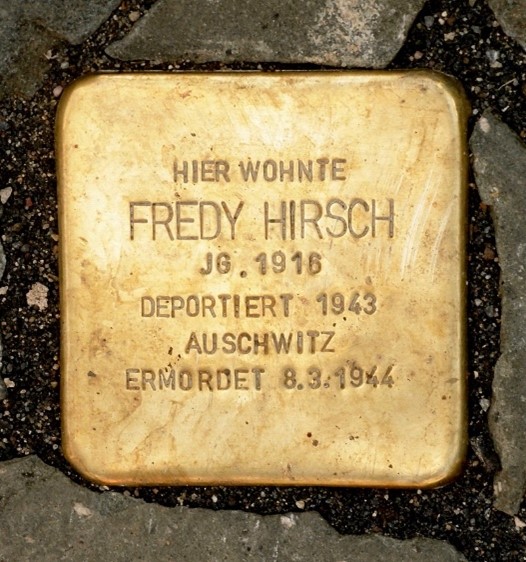

Tod von Fredy Hirsch und Nachwirkungen

Fredy Hirsch wurde am 7. März 1944 tot aufgefunden. Die Umstände seines Todes sind bis heute nicht geklärt. Ein Häftlingsarzt stellte einen Selbstmord fest, das scheint aber unplausibel, unter anderem weil er die Kinder nicht allein lassen wollte.Zeitzeug*innen berichten, dass jüdische Lagerärzte Fredy Hirsch vergiftet hätten. Es gab das Gerücht, dass Fredy Hirsch das Kommando für einen Lageraufstand geben sollte. Dieser hätte den Lagerärzten das Leben kosten können und sie hofften aufgrund ihrer Position, das Lager zu überleben.

Zeitzeuge Zeev Scheck sagte 1946 vor der Kommission des Lagers von Auschwitz über Fredy Hirsch (sowie Gonda Redlich und Jakub Edelstein) Folgendes aus: „All die Bemühungen und die Arbeit, die gesamte kollektive Fürsorge in geistiger und körperlicher Hinsicht, die gesamte kollektive und individuelle Erziehung brachten kein Ergebnis. Sie konnten den Kindern das Leben im Ghetto erleichtern. Sie konnten jedoch ihr fürchterliches Schicksal nicht abwenden.“

Von den Kindern, die Fredy Hirsch erlebt haben und die mit ihm in Konzentrationslagern lebten, wurden fast alle ermordet. Etwa 50 haben die Befreiung von Auschwitz erlebt. Doch gerade diese Kinder, die überlebten, schildern den großen Einsatz von Fredy Hirsch, der sie bis zum Schluss schützte, indem er sie zum Beispiel als Betreuer der kleineren Kinder im Kinderblock einsetzte.

Fredy Hirsch, der schon als Jugendlicher immer auf sich allein gestellt war und in mehrfacher Weise diskriminiert wurde, hat sich auf bewundernswerte Weise bis zu seinem Tod mit nur 28 Jahren immer für die Kleinsten und Schwächsten der Gesellschaft eingesetzt. Sein eigenes Leben zu retten stand dabei für ihn nicht im Mittelpunkt.

Zitate:

(1) Hannelore Brenner-Wonschick: Die Mädchen von Zimmer 28. Freundschaft, Hoffnung und Überleben in Theresienstadt. Droemer, München 2004.

(2) Dirk Kämper: Fredy Hirsch und die Kinder des Holocaust. Orell Füssli Verlag, Zürich 2015.

(3) Marie Rút Křížková, Kurt Jiří Kotouč, Zdenek Ornest (Hrsg.): Ist meine Heimat der Ghettowall? Gedichte, Prosa und Zeichnungen der Kinder von Theresienstadt. Verlag Werner Dausien, Hanau 1995.

Bücher:

„Fredy Hirsch“ von Lucie Ondrichová

„Fredy Hirsch und die Kinder des Holocausts“ von Dirk Kämper

Dokumentationen und Sendungen:

„Ein deutscher Held – Fredy Hirsch und die Kinder des Holocausts“ – ZDF history

„Mit dem Mut der Verzweiflung“- ZDF

„Der stille Held von Auschwitz“- Deutschlandfunk

Webseiten

Kingkalli.de.

ghetto-theresienstadt.de

ns-zeitzeugen.de